Home > アーカイブ > 2010-04

2010-04

時代の変革期、日本大転換への道筋を考える/出井伸之氏

- 2010-04-28 (水)

- イノベーションフォーラム21

【と き】 2010年03月18日

【会 場】会 場:東京理科大学 森戸記念館

【ご講演】クオンタムリープ(株)代表取締役社長, ソニー(株)アドバイザリーボード議長

出井伸之氏

【コーディネーター】

(独)国立科学博物館 理工学部 科学技術史グループ長 鈴木 一義氏

新経営研究会の発足以来の主軸事業の一つ、今年28年目を迎える「21世紀フォーラム 明日の技術・製品開発と独自の企業価値・企業力創出研究会(Creativity & Innovation Forum)」の2010年度前期例会が,2010年3月18日(金)、ソニーの前代表取締役社長 兼 CEO、現在クオンタムリープ(株)代表取締役社長、ソニー アドバイザリーボード議長 出井伸之氏 をお招きしてスタートした。今期は「大転換期を迎えた時代-日本産業のプレゼンスの回復 ! 求められている革新」を統一テーマに、世界の経済地図と産業構造の歴史的変化が加速している今日、今後の日本産業の指針を求め合っていく。そのオープニング・キーノートとして出井伸之氏より「時代の変革期、日本大転換ヘの道筋を考える」をテーマに問題提起を兼ねてご講演いただき、引きつづいて国立科学博物館の鈴木一義氏のモデレーターの下、約1時間、熱い質疑応答とディスカッションが行われた。その後、席を替えて約30分のネットワーキング・コーヒータイムが持たれ、活発な異分野・異業種・異文化間の交流が行われた。今期の参加メンバーは、日本、中国、アメリカ、ドイツ、オランダ、デンマーク、ロシアなど7カ国の企業幹部、並びに、明日の日本を担うべき若い方々のイノベーション創出力を高める一端を担うことを目的に、本年より開設されたアカデミックシート枠から出席される、東工大、芝浦工大、東京理科大の大学院生とその教職に携わる方々などである。

をお招きしてスタートした。今期は「大転換期を迎えた時代-日本産業のプレゼンスの回復 ! 求められている革新」を統一テーマに、世界の経済地図と産業構造の歴史的変化が加速している今日、今後の日本産業の指針を求め合っていく。そのオープニング・キーノートとして出井伸之氏より「時代の変革期、日本大転換ヘの道筋を考える」をテーマに問題提起を兼ねてご講演いただき、引きつづいて国立科学博物館の鈴木一義氏のモデレーターの下、約1時間、熱い質疑応答とディスカッションが行われた。その後、席を替えて約30分のネットワーキング・コーヒータイムが持たれ、活発な異分野・異業種・異文化間の交流が行われた。今期の参加メンバーは、日本、中国、アメリカ、ドイツ、オランダ、デンマーク、ロシアなど7カ国の企業幹部、並びに、明日の日本を担うべき若い方々のイノベーション創出力を高める一端を担うことを目的に、本年より開設されたアカデミックシート枠から出席される、東工大、芝浦工大、東京理科大の大学院生とその教職に携わる方々などである。

出井氏は、1995年-2005年、ソニー4代目の社長 兼 CEOとしてソニーを牽引して来た誰も知るグローバル経営者で、氏が同社の社長時代に果たした功績はデジタルコンバージェンス、即ちアナログとデジタルの融合。オーディオとビジュアルをデジタル化し、ソニーの事業にITを加えた。又、氏は、コンピュータ事業部長時代に一度断念せざるを得なかった同社のコンピュータ事業を、1995年、氏がソニー社長に就任すると同時に、捲土重来、復活を期し、インテルを巻き込んで翌1996年に発表したのがVAIOコンピュータ。出井氏の代で、ソニーの売上高はおよそ3兆円から7兆円に成長し、ドメインを新しく変えることによって売上規模は2倍強に拡大した。

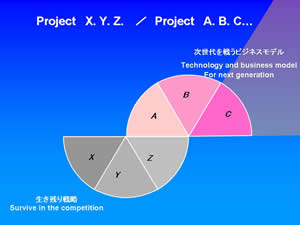

現在、氏が主宰しているクオンタムリープは、氏がソニーを卒業後、大変な事態に差し掛かっている今日の日本をもう一度ジャンプさせることにつながる何か活動をしなければ..、という氏の強い思いから設立され、主たる活動は日本の技術系ベンチャーを育てることと、アジアと日本の今後の新しいパートナーシップを生み出すこと。その一環として、2009年、リーマンショック直後、大和証券とベンチャーキャピタル‘大和クォンタム・キャピタル・パートナーズ’を立ち上げた。

出井氏のご講演は、3つの主題を柱に展開された。

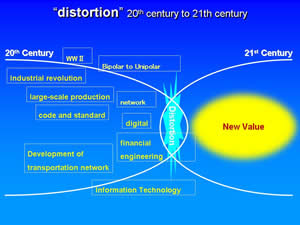

その第1は、氏が最も時間を割いて参会者に問い掛けたもので、‘今迎えている時代の転換期の意味’を強く訴えると同時に、‘今日の日本のものづくりに対する解釈の狭さ’を指摘し、日本が今求めなければならないのは、これから先の日本の‘製造業の在り方’でなければならないにも関わらず、狭い‘ものづくり’の概念にとらわれて、過去の‘ものづくり’に目が向き勝ちになっていないか。又、実際‘ものづくり’だけで日本は本当にこれからやって行けるのだろうか。私たちは今、‘今後の日本の製造業の新しい在り方’を‘スタンドアロン’の製品供給者から‘システムインテグレーション’でグローバルリーダーシップを取れる企業へと脱皮させていく必要があるのではないか。このままいくと日本は完璧に部品、又は高度加工専業国になり、世界の下請けになってしまう。これが、出井氏の先ず第一の問題提起であった。

その第1は、氏が最も時間を割いて参会者に問い掛けたもので、‘今迎えている時代の転換期の意味’を強く訴えると同時に、‘今日の日本のものづくりに対する解釈の狭さ’を指摘し、日本が今求めなければならないのは、これから先の日本の‘製造業の在り方’でなければならないにも関わらず、狭い‘ものづくり’の概念にとらわれて、過去の‘ものづくり’に目が向き勝ちになっていないか。又、実際‘ものづくり’だけで日本は本当にこれからやって行けるのだろうか。私たちは今、‘今後の日本の製造業の新しい在り方’を‘スタンドアロン’の製品供給者から‘システムインテグレーション’でグローバルリーダーシップを取れる企業へと脱皮させていく必要があるのではないか。このままいくと日本は完璧に部品、又は高度加工専業国になり、世界の下請けになってしまう。これが、出井氏の先ず第一の問題提起であった。

第2の骨子は、日本は今グローバリゼーションのフェーズ2に入っており、これは今世界の経済勢力地図を塗り替えようとしている中国、インド、韓国などアジアの画期的台頭を契機として起った新しいグローバリゼーションの波で、今後の日本のアジアとのグローバリゼーションの成否は、この中国やインドなどアジア諸国とどのように一緒にやっていけるかに懸っている。現在の日本は体制そのものがまだ西を向き、前の戦争での負の遺産もあって、このアジアとのグローバリゼーションではかなりハンディキャップを抱えている。日本は、歴史的経緯においても、経済成長段階の関係などからも、積極的に心を開いてアジアとのグローバリゼーションを拓いていかなければならない。とくに昨今の様に、中国をはじめとする今日のアジアの驚異的発展に対する脅威論や如何に今日のアジアの勢いに抗して日本を守っていくかというような、ディフェンシヴな発想ばかりが先立ち、強調されつづけていると、日本はますますアジアの中で孤立し、遊離していってしまう。

サミュエル・ハンチントンはその著「文明の衝突」で、日本を世界の8大文明の1つに取り上げ、8大文明の中で1つの文明を1カ国で形成しているのは唯一日本だけだと言っている。又、ハンチントンはこの「文明の衝突」の中で、21世紀の紛争はこの文明間の衝突から起こると言っている。ハンチントンの言っていることが若し正しければ、日本は残りの7つの全ての文明との間で紛争を持つ可能性があるということで、それを避けるためにも、日本は、今自らを再発見し、中国やその他アジアをもっと知る必要がある。というものであった。

第3は、われわれには今「日本は、成長期を過ぎて成熟期に入っているのだ」というしっかりとした自覚が必要で、「人口が減り、成熟期に入った日本は今後どの様な成長を如何に目指して行くのか」というこれからの日本の成長戦略は、過去の成長戦略と違い、今後の成長=GDPではない筈だ、というものである。

以下に、今回のテーマでもあった出井氏の第一の主題の要約を紹介する。

ソニーは、トランジスタをコアに、エレクトロニクスで生きて来た企業である。

ソニーの歴史を見ると、基本的には半導体を実用化し、それをコアにラジオやTV、カムコーダーなどへ事業展開し、輸出を伸ばして来た。これらはいわゆるスタンドアロンなプロダクツで、自動車産業も同じであるが、日本がこれまで‘ものづくり’といい、輸出を伸ばして来たのがこのスタンドアロンのプロダクツである。

振り返ってみると、βとVHSが争ったこの1990年代辺りがトランジスタを中心としたエレクトロニクス産業の頂点で、日本のエレクトロニクス産業の頂点でもあった。

次に出て来たのがCPUをコアとするデジタル・エレクトロニクス時代。コンピュータが登場して来ることになる。パソコンの中心はCPUとメモリーで、日本もCPUをやっていたが、最終的にインテルが世界を制した。メモリーという巨大産業も一時は日本が世界を制した時代があったが、今では韓国が世界のマーケットを制している。又、パソコンの時代になるとコンピュータ産業の巨人IBMがコンピュータから撤退し、パソコンは瞬く間にインターネットの時代を開いて、今日につながる一大革命をもたらすことになる。

現代の最も重要なキーワードが、半導体、デジタル化、インターネットの3つである。

この半導体とデジタル化、インターネットが日本の‘ものづくり’をどんどん吸い込んでいっているのである。部品が半導体に吸い込まれて製品から部品点数が激減し、最後はメカニカルなものまでなくなってしまう。例えば、ウォークマンには当然テープがあり、モーターがありベアリングがあった。 しかし、iPodはフラッシュメモリーとコンピュータが同期しているだけで、後はソフト。テープもディスクもモーターもない。メカ構造というものがないのである。

しかし、iPodはフラッシュメモリーとコンピュータが同期しているだけで、後はソフト。テープもディスクもモーターもない。メカ構造というものがないのである。

‘ものづくり’は勿論大切だが、その‘ものづくり’のフェーズが全く変わってしまったのだ。この事態に、日本は早く気づかなくてはいけない。

これまで日本の製造業を世界に冠たらしめて来たものの一つは、擦り合わせ技術といわれて来た。しかし、この擦り合わせ技術が、今後のグローバル競争で、果してこれまでと同様、日本の製造業のグローバル・アドバンテージと成れるかどうか。

半導体が機械分野をどんどん吸い込んで、今まで数千点、数万点あった部品点数が激減し、最後はメカニカルなものが消えていってしまう。擦り合わせ技術というのは擦り合わせる部品なり構造があって初めて成り立つもので、これらが消えてしまったらどうなるか。

又、今の車は部分部分がパッチワーク的に電子化されている初期の電子化の段階で、現在の電子化されているといわれる車には、車を電子化の下でどうトータルにコントロールするかという、電子化設計の上位概念が見られない。部分部分でコントロールし、結果的に整合性を持つように設計されているのが、今の車の電子化の実体である。私は、今ここで、現在の車の在りようを云々しているのではない。欧米、日本を問わず、現在の車の電子化の実態をいっているのである。しかし、これから本格的な電子化の時代がやって来る。それは、まだ誰も見ていない電子化である。このような本格的なデジタル化時代が到来した時、エレクトロニクスメーカーが電気自動車をつくるのは、さほど難しくない時代が早晩来ると思う。確かに車には安全性という高いハードルがあるが、それもデジタル化と企業力が相まって乗り越えられる時が来る筈だ。これがグローバル規模で起きて来たらどうなるか。

車には今以上に半導体が入って来てデジタル化され、メカニカルな部品や機構、素材がますます激減していくだろう。自動車産業にも、エレクトロニクスメーカーがテレビとパソコンで経験したと同じような生産・技術革新が再現される予感がする。今の内に、テレビやカムコーダー、ウォークマンとパソコンや iPodの間に起こった生産革命、‘ものづくり’革命、技術革命を、徹底的に研究しておくことが重要だと思う。

そして、かつて日本が世界を支えていた半導体産業が、今、日本での成立を危ぶまれている。半導体産業は今や技術がどうというよりも、サイズの巨大化、それに伴う投資力が勝負を決定してしまう時代になった。この産業を今1社単独でやれるのはアメリカのインテルと韓国のサムソン、台湾のTSMC位。その様なこともあり、この半導体が今後日本でどうなって行くか心配だ。電気自動車の時代に、日本から半導体が消えている可能性が非常に高いからである。そうなると、日本の自動車産業は大変なことにならないか。

何故デトロイトが衰退したかというと、一つの原因は、あれだけバランスを取って良くやっていたアメリカの産業が日本に総負けになり、デトロイトが部品を発注しようにも、そのような部品をアメリカで開発・供給してくれるところが無くなってしまった、ということにも一因があった。日本の自動車産業が同じ道を歩むことになってしまう恐れは充分にある。

何故デトロイトが衰退したかというと、一つの原因は、あれだけバランスを取って良くやっていたアメリカの産業が日本に総負けになり、デトロイトが部品を発注しようにも、そのような部品をアメリカで開発・供給してくれるところが無くなってしまった、ということにも一因があった。日本の自動車産業が同じ道を歩むことになってしまう恐れは充分にある。

何故このような事態になったかを考えると、1つは分散によるスケールダウンが挙げられる。日本の場合ソニーが半導体をやり、東芝、日立、NEC、パナソニック、三菱電機も半導体をやるというように、各社それぞれが半導体に取り組んで、しかも縦でやっていた。しかし、半導体産業というのは横に広がれば大変大きな産業となり、大きく伸びる可能性が出て来る。縦と横の関係ということの理解が必要だ。

サムソンやLG、現代が何故ここまで強く成れたかといえば、もちろんウオン安やそれぞれのトップマネジメントの力量、企業努力が大きかったのは当然であるが、大本は、分散を避けて集中を計った韓国政府の国策・指導力によるところが極めて大きかった。

もう1つ、出井氏が1995年に社長になって、アメリカのHPとジョイントで取締役会をもって驚いたのは、HPもアップルも工場というものを持っていなかったことだという。生産専門会社を使っていた。

この生産専門会社というビジネスモデルは、デジタル時代になって出現して来たもので、今一番大きな生産専門会社はパソコンをつくっている台湾のフォクスコン。従業員は50万〜60万人ともいわれ、世界のパソコンの1/3がここ1社でつくられている。HPのPCからアップルのiPod、ソニーのVAIOがここでつくられている。

パソコンが始まった当初はNECや東芝、富士通が非常に強く、一時は日本企業が世界のマーケットシェアの50%を占拠したこともあった。まさか、ここまで台湾勢に横の製造レアでもっていかれるとは、当時、誰も思っても見なかった。

何故、こういうことになったのか。これには、デジタル化に伴ったオープン化とそれに伴う垂直型産業から水平型産業へ、という産業移行が大きくはたらいた、と出井氏は指摘する。

今日の日本の垂直産業の代表は、プリンターやカメラなどに代表される 精密オプトメカトロニクス企業や自動車産業だと思う。これらの企業は全て自分の中でやっているのが特徴で、この垂直型産業こそこれまで日本の発展を牽引して来た産業であった。

精密オプトメカトロニクス企業や自動車産業だと思う。これらの企業は全て自分の中でやっているのが特徴で、この垂直型産業こそこれまで日本の発展を牽引して来た産業であった。

しかし、これからデジタル化が更に進んで来るとどうなるか。デジタル化で起った生産革命を余程勉強しないと、日本の垂直産業は横と縦の組合せでやられてしまう恐れがある。

加えて、出井氏は、ネット時代に独自の展開価値がなくなっていくハードの実態を強く訴え、例えば、今盛んに宣伝されている3Dテレビはエレクトロニクスメーカー最後の戦いといってもいいもので、このテレビが真に革新的である所は3Dにはなく、Googleが開発したアンドロイドというアーキテクチャが後ろにあって‘スカイプが出来る、何が出来る’、というここにある。このように、インターネット時代というのは全部中抜きで、お金はソフトバンクなりNTTへ流れ、ハードは皆ネットに吸い取られる時代になっていることを訴え、現代は正に時代が大きく変わろうとしている過渡期で、ソニーが10年後もソニーでありつづけ、存続しつづけていくためには、余程自らの企業のアーキテクチャを変えていかないと駄目だと力説された。

又、この新時代への変革に前の時代の人が革新に手をつけようとするとレガシーのコストが全てにわたって掛かって時間も取られ、難しい。韓国が今元気で、新しいことをどんどんやれるのもこのレガシーがないからという一面もあるし、戦後の日本が廃墟の中から立ち上がり、アメリカの古い設備を尻目に、革新的に産業発展の途を駆け上って行った時のアメリカの立場を思い起せば、ソニーなら第二ソニーのようなものをつくり、0から出発して新しい時代にチャレンジ出来るような経営努力が必要だ。そうでないと時代に立ち遅れてしまう、との付言が出井氏からあった。

先日、出井氏に或る韓国のシンクタンクの方からレポートが送られてきたという。その題名は「消える日本」となっていて、韓国は今何故元気なのかということと、日本はこの長い不況で元気を失い、成長期と成熟期を間違え、企業も内向きになっている。ハーバードの留学生も日本人はアンダーグラデユエイト6人しかいない。そういう意味でも日本人は外に出なくなった。日本は可愛そうだ。そういうことが書かれていたそうだ。これは今の世界の日本の見方と相通じるところではあるが、韓国から可愛そうだといわれる今の日本をどう思うか、との出井氏のメンバーへの問い掛けは、本会の今期統一テーマの背後にある趣旨同様、痛切であった。

日本の変革の方向はシステムインテグレーションにある。これが出井氏の結論である。

日本の変革の方向はシステムインテグレーションにある。これが出井氏の結論である。

例えば、若し日本が、環境・エネルギー分野でその先進性をシステムインテグレートして、そのインフラを日本国内に持って世界にアピールすることが出来れば、この分野における日本のグローバルリーダーシップを、そのシステムを構築している個々の先進固有技術・ノウハウと共に世界にアピールすることが出来る。

私が今描いている一番嫌なシナリオは、中国が人民元ベースでガバメントボンドを発行すること。そうなると人民元ボンドのようなことが起り、日本の国債はあっという間にアルゼンチン並みになってしまう。それはまだ5年先のことと読んでいるが、この5年はある意味で日本にとって最後のチャンスの5年となるかも知れない。日本は、この5年の間に、前の20世紀に培って来たこれだけの社会システムとその運営ソフト、工業力を自信を持って活用し、挙国一致、新しいシステムづくりというプロジェクトを興して行かなければならない。それが出来れば、日本の再飛躍は夢でない。

以上が、今回の出井氏のキーメッセージであった。

この後, とくに豊田中央研究所代表取締役(トヨタ自動車前副社長)、ダイハツ工業前副社長、キャノン研究開発副本部長、エスエス製薬社長、日本マイクロニクス会長、味の素上席理事、芝浦工業大学学長、Baikal Energy(露)社長、Fraunhofer(独)日本代表、Bayer Holdings(独)技術顧問、P&G(米) マネジャー他、東芝、サントリー等の幹部が熱い質疑とディスカッションを展開し、7カ国の幹部が出井氏を交え、国立科学博物館の鈴木一義氏のモデレーターの下,1時間の活発な質疑応答と討議を行った。

この後, とくに豊田中央研究所代表取締役(トヨタ自動車前副社長)、ダイハツ工業前副社長、キャノン研究開発副本部長、エスエス製薬社長、日本マイクロニクス会長、味の素上席理事、芝浦工業大学学長、Baikal Energy(露)社長、Fraunhofer(独)日本代表、Bayer Holdings(独)技術顧問、P&G(米) マネジャー他、東芝、サントリー等の幹部が熱い質疑とディスカッションを展開し、7カ国の幹部が出井氏を交え、国立科学博物館の鈴木一義氏のモデレーターの下,1時間の活発な質疑応答と討議を行った。

《Q&Aと総合討議で取り上げられたディスカッションテーマ》

♢車産業から擦り合わせ技術はなくなるか

♢電気自動車時代、車産業以外から商業車が出て来るか

♢日本の‘擦り合わせ技術’は今後ともグローバルアドバンテージとなれるか

♢電気自動車時代、車産業以外から商業車が出て来るか

♢垂直型産業では、本当にこれからやっていけないのか

♢デジタル化時代とオープン化

♢スタンドアロンの製品開発とシステムインテグレーション

♢デジタル化時代の技術・製品開発と生産革命、グローバルリーダーシップ

♢日本が持つ世界オンリーワンの技術・超高度技能と今後の時代的意味

♢今後日本の製造業が持てるグローバルリーダーシップ

♢今後日本の成長指標とGDP

♢グローバル化と固有の文化・地域性、アイデンティティ

♢イノベーションのエンジンとなるものは何か、イノベーションを起すのは誰か

♢イノベーションを創出する人材を如何に育てるか

(文責:新経営研究会 代表 松尾 隆)

伝統に学ぶ先人の技と魂、現代の精神

- 2010-04-12 (月)

- 異業種・独自企業研究会

と き : 2010年03月10日

訪 問 先 : 本藍染 紺九 ⟨滋賀県・野洲⟩

講 師 : 本藍染 紺九四代目 森 義男氏

コーディネーター: 相馬和彦氏 (元帝人(株)取締役 研究部門長)

「異業種・独自企業研究会」の2009年度後期第5回例会は、平成22年3月10日、滋賀県野洲市にある本藍染 紺九の四代目、国選定保存技術保持者の森義男氏の工房をお訪ねした。紺九では、藍の栽培からすくもづくり、藍建て、藍染めまで一貫して行い、また木灰による天然灰汁建てにこだわる数少ない紺屋である。化学染料では不可能といわれる深みのある藍を出す工程を見学し、自然と共生しながら伝統の技を維持しかつ磨いてきた精神を知ることで、これからの日本のものづくりに多大の示唆が得られることを期待して訪問した。最初に森義男氏とご長男の芳範氏のお二人に、敷地内の藍染め各工程のご案内をいただいた。

「異業種・独自企業研究会」の2009年度後期第5回例会は、平成22年3月10日、滋賀県野洲市にある本藍染 紺九の四代目、国選定保存技術保持者の森義男氏の工房をお訪ねした。紺九では、藍の栽培からすくもづくり、藍建て、藍染めまで一貫して行い、また木灰による天然灰汁建てにこだわる数少ない紺屋である。化学染料では不可能といわれる深みのある藍を出す工程を見学し、自然と共生しながら伝統の技を維持しかつ磨いてきた精神を知ることで、これからの日本のものづくりに多大の示唆が得られることを期待して訪問した。最初に森義男氏とご長男の芳範氏のお二人に、敷地内の藍染め各工程のご案内をいただいた。

1.試験圃場

藍の栽培を試験する小規模の圃場が庭にある。藍はタデ科で、草丈は60㎝程度に達する。葉には苦みがあり、防腐・除虫作用があり、栽培は容易である。

藍の栽培を試験する小規模の圃場が庭にある。藍はタデ科で、草丈は60㎝程度に達する。葉には苦みがあり、防腐・除虫作用があり、栽培は容易である。

圃場の脇に石組みの洗い場跡がある。昔はここで藍染めを洗うことが出来たが、今では排水制限のため使用されていない。藍の圃場は外に所有しており、一部は契約している藍栽培農家からも購入している。藍の品種改良はやっておらず、在来種を継代使用している。藍の原産地は中国

2.発酵室-すくも作り

藍の発酵に使用されているのは築140年の古い建屋で、発酵菌が内部に住み着いているのは酒や味噌などの醸造業と一緒である。もしこの建屋を建て替えたり、壊したりすると、発酵菌が変わってしまうという懸念があるので、大切に使用している。

発酵には2ヶ月半ほど掛かり、毎日温度調節を行う。発酵の進み具合は、発生するガスの臭いで判断するのだという。終了段階になると、硫黄化合物のような臭いになる。湿気防止のためもみ殻を敷き詰め、その上にムシロを敷いて発酵させる。

発酵には地下水を使用し、寒期の発酵がベストである。藍の葉は藍染めに、茎は胃腸薬に使用されるので無駄がない。発酵後の藍(すくも)は、俵詰めにして貯蔵する。すくもの品質は、産地と生産者によって異なっている。

3.乾燥

藍染めした糸の乾燥は天日で行う。たまたま色調の異なる3色の染糸が干してあったが、商品としては8色の染めが可能。染糸の80%は修復用の材料として供給しているが、素材としては絹が多く、綿、麻もある。淡色から濃色への変化は、何回も染めることによって濃色を出した方が安定化する。甕によって色の違いがあるので、薄色から始めて段々に濃色に漬けて行く。

4.染め工場-「丁場」

①灰汁取り。

ツバキ、葦、藍の茎から取った灰を樽に詰め、地下水に漬けて灰汁を取る。紺九では、今でもすくもと灰汁のみを使って藍染めをしている。昔は灰汁取りに葦の灰を使っていたが、今は出来なくなった。

ツバキ、葦、藍の茎から取った灰を樽に詰め、地下水に漬けて灰汁を取る。紺九では、今でもすくもと灰汁のみを使って藍染めをしている。昔は灰汁取りに葦の灰を使っていたが、今は出来なくなった。

②脱脂 絹糸には油があるので、湯で炊いて脱脂してから染色する。

③丁場

藍染め用の甕は全部で33個あり、甕は地中に埋め込まれている。4個の甕が近接して置かれているグループが6組あり、中央の穴には炭を置いて加熱し、温度調整が出来るようになっている。

甕は毎日攪拌し、発酵が活発になるようにすると、甕の中心に藍の花が中心に出来る。藍の花は顔料が主成分であり、修復用に供給している。陶磁器の釉薬に欲しいという依頼もある。床は漆喰でつくられている。

④藍染めの実演

④藍染めの実演

森義男氏が自ら藍染めの実演をされた。絹糸の束を甕に漬け、一部を引き上げて空気に晒し、また漬ける作業を繰り返して均一に漬かるようにする。十分に漬かったと判断すると、絹糸の束を引き上げ、上部の棒を捻って水分を絞り出し、

絹糸を空気に晒と、焦げ茶色の糸が見る見る鮮やかなエメラルドグリーンに変化し、一瞬の内に藍色に変わる。これは、藍の酸化による発色であるそうだが、一瞬の見事な色の変化に目を奪われた。その後、絹糸だけでなく、和紙の染色も実演いただいた。

⑤藍染めの多色化

藍だけでも淡色から濃色まで、色の変化が可能であるが、藍に天然の色素を加えることにより、更なる多色化が可能となった。紺九で作られる8色の色を出すために、藍にカリヤス、キハダを加えて黄~緑色系統の色を、セブシを加えて黄茶~緑色系統の色を出している。

⑥洗い

「染め物は水で染める」と言われるほど、水の品質は染めの品質に多大な影響を与える。紺九では山から滲みだしてくる地下水を使用しているが、水道水を使用すると、色が濁ってしまうという。

⑦重ね染め

色を重ねて染める場合、染め→洗い→乾燥・定着(三日間)でまず一色を染め、別の色に対してこれと同じ工程を繰り返す。この時、空気との接触が均一になるよう、手で動かすことが重要である。

藍染め全行程の見学後は広間に集まり、森氏が製作して桂離宮修復時に使用した藍と白の市松模様の障子および藍色襖の実物を拝見した。襖のサイズに対し、染めた和紙が小さいため、多数の和紙を貼り合わせ襖サイズとしている。貼り合わせに使用した和紙の色は一枚毎に微妙に異なるということだが、大きな襖の色は全く均一に見え、それを可能にした職人の技に感嘆した。桂離宮の市松模様の障子や襖は調度との調和が見事なことで知られているが、現地では建屋内に上がることは禁止され、庭先からしか鑑賞出来ない。その市松模様の障子や襖と同じものを間近に見学し、その深みのある見事な藍色に感動した。

最後に森義男氏とご長男の芳範氏のお二人に出席いただき、質疑応答の時間を持った。伝統技術の技を身近に拝見した後なので、活発な質疑となったが、要点のみ以下に纏めた。

1.藍染め技術やノウハウは記録として残っているのか? 染めの仕様はあるのか?

→最初は記録を見たが、後は体で覚えた。注文主の色見本を見せられても、同じものは出来ないとはっきり言う。その都度出来上がりの色は異なるので、結果の色は任せて貰うことにしている。

2.法隆寺の宮大工 西岡常一さんは「不揃いの木を使って、真っ直ぐに見えるようにするのが宮大工の仕事だ」と言っていた。均一な色のものが良いのか?

→自然は均一ではない。染めた色は一品一品全部異なる。それを同じに見せる技がある。桂離宮の襖でも、貼り合わせた和紙一枚一枚の色は全部異なるが、それを使って貼り合わせた襖の色を均一に見せるのが職人の技だ。職人の仕事とは、「命、後世に残る、献身」の三つである。これがなくなれば日本は負ける。

3.「染め物は水で染める」という話だったが、これからの作業環境の変化にはどう対応していくのか?

→努力しかない。今までは染め物に適した水源があった。これからは問題化していく可能性がある。その場合には、現在の場所を変えても、染色を続けていくつもりである。また生糸の産地も多様化していく。特に東南アジア産が増えており、ブラジル産も出て来た。特性の違う生糸への対応も必要だ。

4.藍染めの後継者は?

→長男が30代までは外に出ていたので、後継者がない場合はやむを得ずと思っていた。戻ってきて満足の行くようになったのは最近。当分は下働きで修行させるつもり。

今回の訪問で一番印象的だったのは、森義男氏が自ら藍染めの実演をされ、絹糸の束を甕から引き出して水を絞り出した時、染めが焦げ茶色から目の覚めるような明緑色に変化し、一瞬の間にそれが藍色に変わった瞬間であろう。自然の神秘、奥深さを見る思いがした。藍色そのものも素晴らしい色であったが、あのエメラルドグリーンは一瞬の間しか出現しないがために、一層心に残ったのかも知れない。

見学から広間に戻った際、工房で染めた糸を使った、心が引き込まれるような藍色の和服生地や奥様手作りのマフラー、敷物、小物入れなどを手に取り、購入した参加者が多かったことからも、如何に強い印象を受けたかを伺うことが出来た。並べられた製品の藍の色も淡色から濃色までさまざまな色合いで、一つとして同じものがなく、自然の色の持つ奥深さを感じることが出来た。

紺九は江戸時代から続く伝統技術を守り、最高品質の藍染めを行っているので、品質やそれを作り出す技については、宮大工、刀鍛冶、和紙、漆などの職人の考え方と共通するものがある。自然の資材を用い、自然の作りだす環境に従って、均一・画一的な品質のものを作り出すのではなく、例え不均一であってもそれを均一に見せる技を有し、結果的には高品質かつ長寿命な製品に仕上げていく技は、長年に渡って日本国土の自然に従って作り上げられたものである。

紺九は江戸時代から続く伝統技術を守り、最高品質の藍染めを行っているので、品質やそれを作り出す技については、宮大工、刀鍛冶、和紙、漆などの職人の考え方と共通するものがある。自然の資材を用い、自然の作りだす環境に従って、均一・画一的な品質のものを作り出すのではなく、例え不均一であってもそれを均一に見せる技を有し、結果的には高品質かつ長寿命な製品に仕上げていく技は、長年に渡って日本国土の自然に従って作り上げられたものである。

このようにしてつくられた製品には、つくった職人の心と命が宿り、それが後世に残る力になっている。グローバル製品と称される近代工業製品は、安価で一定の品質を保っているが、その中のどれくらいの製品につくり手の心が宿り、後世に残っていくのであろうか。工業製品であっても、かつてはつくる人の心が籠もり、後世に残る製品をつくり上げることが可能ではなかったのか。グローバル化の価格競争の中で、いつしかわれわれはそれを忘れてしまったのではないだろうか。それを再び思い出した時に、日本のものづくりの再生が可能になるのではないだろうか。そんな事を考える良い機会を与えられた訪問となり、少し豊かな心を抱いて紺九を辞去することが出来た。

(文責 相馬和彦)

未曾有の企業環境を生きる!シャープの経営の軸、未来成長戦略

- 2010-04-08 (木)

- イノベーションフォーラム21

と き :2009年3月27日

会 場 :東京新宿NSビル

ご講演 :シャープ(株) 代表取締役副社長 安達俊雄 氏

コーディネーター:LCA大学院大学 副学長 森谷正規氏

2009年度前期「21世紀フォーラム」の第1回は、「、シャープ副社長の安達俊雄さんの「未曾有の企業環境を生きる! シャープの経営の軸、未来成長戦略」というお話しであった。グローバルな長期的視点での雄大な内容であり、その中でシャープの経営を位置付けて、まさしく長期経営戦略であった。

2009年度前期「21世紀フォーラム」の第1回は、「、シャープ副社長の安達俊雄さんの「未曾有の企業環境を生きる! シャープの経営の軸、未来成長戦略」というお話しであった。グローバルな長期的視点での雄大な内容であり、その中でシャープの経営を位置付けて、まさしく長期経営戦略であった。

4部の構成になっていて、第一部は、世界経済・環境・エネルギーと題してスケールの非常に大きいお話しであった。まずは、サブ・プライムローン市場が160兆円の規模と巨大であり、WTI市場つまりニューヨークの先物原油市場15兆円の10倍以上で、いかに金融市場が膨れ上がっていたかを示した。 次いで原油価格の動向について、国際エネルギー機関(IEA)の予測を紹介した。2020年にはバレル148ドルに上がり、長期的に高騰は止まらないという予想である。IEAは強い危機感を持っている。

こうしたエネルギー、資源などの価格上昇によって交易条件が変わるが、日本はかなり不利になってきているという事実を、グラフによって示した。つまり、輸出価格指数と輸入価格指数の比であるが、日本は輸入価格が上がって、輸出価格は上がらないので、交易条件が悪化している。韓国が日本と同じ傾向であるが、米国、ドイツ、イタリアはほぼ横ばいである。これは考えさせられるデータだ。日本はエネルギー、資源が価格上昇しても、輸出する製品の価格を上げることができない。そうした製品が主であるのだ

始めて見るたいへん興味が湧くデータを示してくれた。主要な各国の為替の動きを、それぞれ他国に対してマトリックスで表示したものだ。日本は、欧米、アジアのすべての主要な国に対して、円高である。一方、韓国はすべての国に対して、ウォン安である。これは、日本の産業の底力がとても強いことを示すものであり、喜ばしいのだが、国際競争力をさらに高めねばならないという緊張感を高めるデータである。意外であったのが、中国であり、日本以外の国のすべてに対して元高になっている。中国もなかなか強いのだ。

第二部は、環境・エネルギー問題の解決に向けてと題するお話しであった。まず、「一人当たりGDP」=「一人当たりエネルギー消費量」×「エネルギー効率」の式を基に、各国がどこに位置するかを図で示した。米国は、消費量が多く、効率はそれほど高くないが、日本と欧州は、効率が高く一人当たりの消費量は米国の半分である。日欧と米国にこれほどの違いがあるのは、初めて知った。問題はこれから発展する中国とインドであり、いまは消費量も効率も低いのだが、これからどの方向に進むのか。なんとしても、日本、欧州の方向に向けねばならない。

そこで、省エネルギーと創エネルギーがぜひとも必要であるとする。

創エネルギーの核になるのが太陽光発電であるが、世界での累積導入量のグラフでは、この数年の日本の伸び悩みと、ドイツの急上昇が顕著である。固定価格買い取り制度の有無がその差をもたらしたのだが、ようやく日本もこの制度を開始する。

第3部は、シャープの挑戦である。シャープは他社に先駆けて新技術に取り組んできたが、太陽電池もその一つであり、1959年に結晶太陽電池を開発した。宇宙開発用では断然トップであった。さすが歴史が長いのである。これまでの世界の累計生産量8GWの4分の1をシャープが生産している。もっとも今は競争がたいへん厳しい。いま世界では、400社が太陽電池の生産を行っている。

そこで、新技術である薄膜太陽電池を大規模の新工場を建設して、大量生産する。堺市に建設していて、720億円を投じて、1GWを生産するが、2010年3月に稼働を開始する。この工場は屋上に太陽光発電設備を設置して、発電能力は18MWであり、国内最大である。また対岸に、関西電力とともに、10MWの発電所を設ける。これは、これまでの住宅用太陽光発電中心からの大きな飛躍を思わせるものだ。

この堺コンビナートには、世界最大級の燃料電池、統合エネルギー管理センター、全工場のLED照明の導入、LED照明、廃熱、排水を活用する新農業を導入していて、エネルギー利用に多様な技術を生かす先端的な工場になる。

こうしてシャープは、温暖化負荷ゼロ企業を目指している。自社の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量を、太陽電池の創エネと新商品の省エネによる温室効果ガスの削減量が越えるのを目指すのであり、2010年には達成するという。

第4部は、世界経済の安定化に向けて-私の社会変動論であり、ガルブレイスの拮抗力論を基に、四つの拮抗の必要性を挙げた。金融経済と実物経済、既存エネルギーとカーボンフリーエネルギー、政府と民間、経済と倫理である。

全体を通して、豊富な資料を基に、まさしくグローバルで長期的なお話しであった。

森谷正規

新たな消費者価値の創出を目指した 経営の基本的考え方と研究開発

- 2010-04-07 (水)

- 異業種・独自企業研究会

と き:2010年2月24日

訪 問 先:花王(株) すみだ事業場

講 師:代表取締役社長 尾崎元規氏

取締役 常務執行役員 CTO 沼田敏晴氏

コーディネーター:相馬和彦氏 (元帝人(株)取締役 研究部門長)

平成21年度後期の最終回は、平成22年2月24日に、東京都墨田区にある花王のすみだ事業所を訪問した。新経営研究会が過去28年間に花王を訪問したのは、今回で4回目となる。筆者はその内の3回に参加することが出来たが、いずれの訪問においても、花王のイノベーション現場を直接拝見し、詳細をお聴きする中で、様々な啓発を受けた。最初は和歌山事業所で、NTTの回線を借り切り、和歌山工場から九州工場を遠隔操作で操業した生産革新、二回目は栃木研究所で、大部屋制度で研究者のイノベーションを活性化した研究革新、三回目は同じすみだ事業所で、製品一個一個に及ぶ在庫管理を徹底した流通革新をお聴きした。生産・研究・流通に渡る革新はいずれも印象的であったが、それらをお聴きしながら、こういう広範囲にわたる革新がどうして実現されたのかという花王におけるイノベーション創出の核心がもうひとつ外部の人間には理解出来ないもどかしさが残った。今回は経営と研究開発の両面からお話しをお聴きできることになり、長年に渡る疑問への回答が得られるのではないかとの強い期待を持って訪問した。

最初に東京工場長 執行役員の中谷吉隆氏より、花王及びすみだ事業所の概況をお聴きした。花王の創業は1887年であるが、現在は資本金854億円、連結売上1兆2763億円(2008年度)、従業員は33,745人(2008年度末)に達している。その内コンシューマープロダクツが1兆538億円、ケミカルプロダクツが2,224億円あり、事業別ではビューティケア事業が46.1%、ヒューマンヘルスケア事業が15.0%、ファブリック&ホームケア事業が21.5%、ケミカル事業が17.4%の割合となっている。花王は国内に8工場、海外では欧州、米国、アジアに生産拠点を有している。すみだ事業所は1923年に操業開始したが、現在は従業員2,084人を有する複合事業所として、研究―商品開発―生産―消費者交流の4つを円滑に循環させる場となっている。

次にグループに分かれて見学に移った。花王ミュージアム、ECHOシステム、ビューティケアセンター、研究ラボの4ヶ所を見学したが、花王ミュージアムは展示内容が多岐に渡るため、時間の関係から一部で切り上げざるを得なかった。

①花王ミュージアム

花王の過去と現在を展示している。1887年に長瀬富朗が、花王の前身である長瀬商店を設立し、輸入した石鹸や文房具を販売した。1890年には、輸入石鹸に品質で対抗出来る国産「花王石鹸」の製造を開始した。長瀬富朗の遺言状は、その後の花王のものづくりの基本方針となった。

2代目は22歳で社長に就任し、翌年欧米を視察したが、欧米の消費文化を肌で感じ、帰国後花王石鹸の新しいパッケ-ジを公募で決定した。1931年に大量生産、大量販売を目指し、新装花王石鹸を庶民に普及するような低価格で発売を開始、その後1951年に合成洗剤を、1955年には「フェザーシャンプー」を発売した。

1966年には代理店統合による販売チャネルの一本化を実現し、これによって小売情報の直接入手と対応が可能となり、その後の花王の発展に大きく寄与することになった。

その後も1982年に「ソフィーナ」、1987年に「アタック」と新製品を継続的に発売し、1988年にはジャーゲンズ社の買収により、欧米への本格的進出を開始した。

ミュージアム内には化学品の展示スペースもあり、香料、コンクリート用減水剤、紙用嵩高剤(使用パルプ量↓)、ポリ乳酸(「Ecola」)、トナー(低温定着可)など、花王の事業内容の広さを示す様々な化学製品も見ることが出来た。

②ECHOシステム

花王は消費者の声を徹底的に聞くことでも知られているが、それをシステム化したものがECHOシステムである。消費者の声をこのシステムに常にインプットし、社員が自由にアクセスすることによって商品の改良・改善に役立てるとともに、商品そのものの詳細なデータベースも完備させ、消費者からのあらゆる質問に迅速に答えることが可能となっている。

③ビューティケアセンター

ヘアケア商品の開発には、契約した約1,000名をモニターとしてテストを重ねる。プロの美容師が商品を実際に使用し、それを開発部署が一緒にモニターして開発の効率化を計っている。

④研究ラボ

ラボはフロワーに仕切りがない大部屋で、2~3の研究室に所属する70~100人が同じフロアーに同居し、お互いのやっていることが目の前で見られるようになっている。フロワーの中央に実験台、両側に机が配置され、1985年以降は全社でこの方式に統一され、研究室を越えてコミュニケーションが取れる仕組みが確立されている。

見学終了後、「新たな消費者価値の創出を目指した経営の基本的考え方」-絶えざる革新(花王のイノベーション)と題した講演を代表取締役 社長執行役員の尾崎元規氏より伺った。花王は世の中の変化に対するイノベーションを目指して来た。花王の企業風土は、1890年の石鹸の発売に端を発している。石鹸の発売は、「清潔な国民は栄える」という創業者長瀬富朗の信条に基づいたものであり、社会への奉仕の精神が基本となっている。

二代目の長瀬富朗は1983年23歳で外遊する際に、「外遊に際して」というメッセージで、自分自らと会社へ5項目の問いかけを行った。問いかけの内容は今でも通用する。

花王には良きものづくりの基本として、満たすべき条件としての商品開発5原則がある。

①社会にとって真に有用である。

②自社の創造的技術が盛り込まれている。

③パフォーマンスバイコストで他社よりも優れている。

④消費者の受け入れ性を確認する。

⑤流通段階で、商品情報を伝達し受け入れる能力がある。

この5原則をクリアしていないものはやり直しする。

海外への拡大に伴い、花王の企業理念を共有するため、「花王ウェイ」を6年前から明文化した。8ヶ国の現地で浸透し、体験して実感して貰うことを継続している。

消費者起点と現場主義を徹底するために、消費者コミュニケーションセンターを設立したが、年間10万件に及ぶ問い合わせがある。

事業活動の基本は、消費者とのインテリジェンスの交換と考えており、インテリジェンスとは価値ある情報と理解している。

社会の大きな変化として、3つのメガトレンドへの対応を模索しており、10年後の社会がどうなるかを常に念頭に置いた商品開発を実施している。

①経済のシフト

経済活動が先進国からBRICsへとシフトする中で、現在の海外売上25~26%を今後伸ばす必要がある。

②新しい消費者の出現

ネットの普及と高齢化社会を迎え、既存商品の改良に新しいニーズをプラスし、例えば高齢者用など、新しい消費者層への対応を行う。

③環境問題への関心の高まり

また新たな成長への挑戦として、2つの新たな革新を掲げている。

①グローバルな成長の達成

花王の強みは、事業と機能のマトリックス経営であり、この強みを今後も生かしていく。2007年4月に事業推進体制を改編し、家庭品と化粧品販社を合併した。技術と事業のマトリックス経営を維持するため、分社化体制は取らない方針である。日本とアジアではこの体制が確立し、2005年からはアジア一体運営が可能となったので、次には汎アジアブランドの育成と強化を行い、これをグローバルな一体運営とBRICsでの事業展開へ発展させたい。

アジアでの事業展開は日本での経験とは異なるが、途上国の課題を解決するためには、現地の状況に合った技術開発を行えば可能と考えている。途上国では電気洗濯機ではなく、未だに手洗い洗濯が行われており、花王の若手研究者とマーケターが一緒に現地で使用法を詳細に観察した結果、手洗いに適した洗剤「アタックイージー」の開発に成功した。洗剤に新しいすべり性の基材を添加することで問題を解決したが、そのために必要となった超高分子量のポリマーを開発した。若手研究者には、現地消費者が製品に満足してくれた時の笑顔が大きなモーチベーションとなった。

2009年からは、グローバル展開のため、ブランド名を”Kao”に統一した。

②エコロジー経営へのシフト

使用時まで含めたエコ対応として、「いっしょにeco」という環境宣言を出した。

顧客と「いっしょにeco」

パートナーと「いっしょにeco」

社会と「いっしょにeco」 を目指すという運動である。2020年の中期目標として、2005年を基準として、炭酸ガスを35%削減、製品製造時に使用する水を30%削減、化学物質はSAICMに沿った管理を実施、生物多様性を保全する原材料の調達などを定めた。エコ対応技術開発のため、和歌山事業所にエコ・テクノロジー・リサーチ・センター(ETRC)が2011年完成予定である。この方針に沿った技術開発例として、2.5倍濃縮液体洗剤の「アタックNeo」があり、すすぎは1回で済み、従来の1/3サイズのスリムな容器入りである。」 新たな「消費者価値創造」に向けては、機能価値+情緒価値+環境価値の3つの価値のプラスを目指している。社員にやりがいがあり、かつお客様と共に感動出来る会社風土を維持・発展させることこそ、会社の継続的成長を可能とする最善の道であると信じている。

最後に研究開発部門統括で取締役 常務執行役員の沼田敏晴氏より、「新たな消費価値の創出を目指した研究開発」-成長ドライバーとしてのイノベーションを生み出すR&Dと題する講演をいただいた。

①研究体制と特徴

花王のR&Dへの投入人員は単体で1,937人、連結で2,525人、研究費は単体で372億円、連結で461億円である。研究費を対売上比率で言うと、単体では5.1%、連結では3.6%である。花王には、研究→開発→事業化までのすべての課程を網羅した3つの社内会議(基盤研究会議、R&D会議、事業戦略会議)が存在している。当時の丸太社長が、研究開発を経営の原点にすると決めて以来、自主研究の重視を方針とし、多産多死が文化となっている。ステージゲートはやらないものの、テーマを絞る仕組みはある。

まず基盤研究会議がある。ここで基礎研究と商品研究の整合性を常に取っている。基盤研究会議は毎月研究所毎に開催され、希望すれば誰でも参加することが出来る。基盤研究者の発表内容に商品開発者が興味を示せば、そこで共同研究が始まる仕組み。これが花王の誇るマトリックス経営の核心をなしている。出口を理解する基盤研究者と技術の分かる商品開発者がそこで出会うとベストのマッチングとなる。商品開発では、初期は基盤研究員と商品研究員が自発的なグループを形成して行うが、あるレベルに達した時点で公式組織となる。

1954年に当時の伊藤副社長が、経営戦略と研究戦略の整合性が必要と提示したことが、R&D会議の原点となっている。R&D会議では、研究と事業の整合性を取るため、7~8年先の中・長期的な研究分野を設定する。ここで設定された分野で基盤研究が実施されることになるので、長期の成長には必要不可欠な役割を果たしている。

最後の課程である3年位先を見込んだ事業化は、事業戦略会議で決定され、ここでOKとなれば全社のリソース投入が可能となる。以上3つの社内会議を旨く機能させることにより、研究開発を原点とする経営が具現化している。

②3つのメガトレンドを捉えた商品開発

尾崎社長の講演にあった3つのメガトレンドに対し、研究部隊として技術的な対応を実施中である。

a)経済のシフト;各国の研究所で、現地の消費者調査を精力的に実施しており、現地ニーズに花王の有するコア技術を応用展開して行く。

b)新しい消費者の出現;高齢者用オムツ「リリーフ」の開発など。下着感覚で着用が可能な超薄型のお出かけパンツ。

c)環境問題;再生可能原料の活用。

③今後の方向性

技術の連鎖を重視し、事業の成否は企業の総合力であることを念頭に、日々の革新と大きな革新を常に両立させる。今後は、グローバル各地での徹底した消費者理解とエコイノベーションを切り口とし、価値創造を本格化していく決意である。

尾崎社長及び沼田常務お二人の講演終了後、纏めて質疑応答の時間を持った。今回は質疑応答にかなりの時間があったにも拘わらず、その後の懇親パーティーでも個別に議論が継続され、今回の研究会が充実した内容であったことを伺わせた。講演及びパーティーでの質疑で得られた内容を要点のみ以下に纏めた。

①消費者に欲しい製品が行き渡ったため、どこの業界でも、画期的な新製品のアイデアが出にくくなっている。当時の常磐社長は、「ニーズは市場に聞くものではなく、クリエートするものだ」と言っていたが、花王で継続的に新製品が上市可能となっている理由は何なのか、またどこからアイデアが出てくるのか?

→ 研究者自身がユーザーであることを商品開発者は常に意識している。基盤研究者がニーズに合わせるのでは間に合わない。基盤研究では大きなテーマを10年位は継続し、ここから何に使うかを考える。基盤研究は長期的であるが、同時に具現化しないと進化もない。10年は崩さないが、同時に研究内容もその間に変化していく。新しいニーズは消費者センターにヒントがあるだけではない。実態調査など他の手段も駆使している。

②グローバル企業としては、規模が力の一つとなる。今後花王がグローバルで成長する上で、M&Aも考えているか? 自社技術とM&Aによる成長の役割比率は?

→ M&Aは花王に必要なものを早く手に入れるために実施した。成長のための自社製品とM&Aによる役割比率の目標数値は持っていない。過去も技術を取得するためのW&Aはほとんどなく、販路の確保などが目的だった。

③マトリックス組織で共同研究をやっている研究者の評価は誰がやるのか?

→ 共同研究でも、評価は研究者が所属する組織の上司が行う。その組織の立場から、その組織に対してどの様な寄与があったかの観点から評価する。また、共同研究も場所は自分のスペースでやっているので、上司も進歩状況が分かる。

④グローバル企業として、社内の公用語は何を使っているか?

→ 現時点では英語は使用しておらず、日本語である。

⑤自主研究を止めさせることはあるのか? どうやって止めさせるのか?

→ 中止する場合は、所長または室長が指示する。但し、本当に止めたのかは厳密にチェックしない。中止を指示されても、本人がこっそりと継続している場合には黙認する。

⑥発想の豊かな研究者の育成と選別はどのようにしているか?

→ 毎月実施している基盤研究会議での発表を聞いていれば、どの研究者が優れているかは誰にでも自然に分かってくるので、特に選別の必要はない。

今回の訪問で、過去3回ではもどかしさとして残った花王でなぜイノベーションが継続的に出てくるのかという疑問に対し、納得出来る回答が漸く得られた。まず経営の基本を研究開発におき、研究者の発想とやる気を起こさせるマトリックス組織からシーズとニーズを整合させる仕組みを作り上げたこと、次に将来の事業と研究開発の方向をR&D会議で整合させることにより、研究成果が事業として無駄にならないような方向付けをしていること、最後に事業をするかしないかの決定を経営がしっかりと抑えていることである。研究者の自由度を尊重してやる気を起こさせながら、研究の方向付けと事業化を経営がしっかりと抑えている手法は、技術経営の立場から見て見事という外はない。何よりも経営トップが、社員がやりがいを感じ、お客様と共に感動することが出来る会社こそ継続的成長の源泉であると標榜していること自体、研究者にとっては誠に幸せな環境と言える。今回花王の独自なイノベーション文化の詳細を聞き、似たような文化を有する企業は国内にあまり見あたらないが、海外まで含めるとかなり近い企業として米国3Mが思い当たる。両社に共通するのは、研究者の自主性を尊重した多産多死を当然のこととして受け入れ、その中から本当に顧客に価値がある製品を選んでいこうとする文化である。創造性にある研究者に取っては、まさに理想的な環境であると言える。(文責 相馬和彦)

日本の文化的特質とハイテクが融合して生まれたグローバルヒット商品

- 2010-04-01 (木)

- イノベーションフォーラム21

と き :2010年1月19日

会 場 :東京理科大学 森戸記念館

ご講演 :任天堂(株) アドバイザー 上村 雅之氏

コーディネーター:放送大学 客員教授 森谷正規氏

「21世紀フォーラム」2009(後期)の第5回は、任天堂株式会社アドバイザーであり、立命館大学大学院教授の上村雅之さんの「ビデオゲームと日本人の遊び、日本人の遊戯観」というお話であった。上村さんは、ゲーム機の新しい時代を開いた「ファミコン」の開発者であり、その後も「スーパーファミコン」など数多くの大ヒット商品を出した任天堂の開発リーダーであった。

「21世紀フォーラム」2009(後期)の第5回は、任天堂株式会社アドバイザーであり、立命館大学大学院教授の上村雅之さんの「ビデオゲームと日本人の遊び、日本人の遊戯観」というお話であった。上村さんは、ゲーム機の新しい時代を開いた「ファミコン」の開発者であり、その後も「スーパーファミコン」など数多くの大ヒット商品を出した任天堂の開発リーダーであった。

上村さんには、21年前に「ファミコン」の開発についてのお話をいただいたが、いまも多くの事柄を鮮明に記憶しているたいへん優れた内容であった。多くの情報家電、情報機器において、日本が断然強かった国際競争力を失っているのが現状であるが、ゲーム機はいまも日本がリードしている。その根底には、日本人の遊戯観があるものと思われる。これから多くの製品に遊び心が必要とされるのであり、上村さんのお話への期待は大きい。

そのお話は、ゲーム機の歴史から始まった。まずは1978から79年にかけて大ヒットした「スペースインベーダー」である。喫茶店に設置されて、若者中心に一大ブームになったのだが、その成功要因をいくつか挙げられた。一人で遊ぶことができる、攻撃してきてそれに対応できる、1回が100円と安い、簡単であり、同じ条件で繰り返して、次第に上達するなどだ。そして、パチンコと違って景品が無いのだが、それはいわば無償の恋であるという。若者の遊びの価値観にぴったりであったのだ。

このゲーム機を大きく進歩させたのが、マイコンの急速な進展である。高度な情報処理ができるようになって、遊びを創り出せるようになった。開発者は、ソフトウェアを通して、自ら遊びながら調整することができる。難しすぎず、易しすぎず、面白さが続くように繰り返し調整するのだ。それは、プログラマーの遊戯感性に基づくものであるという。この言葉を上村さんは強調したが、優れた遊戯感性を持ったプログラマーがいて、良いゲームができるのである。日本人は、その面で優れていると言えるのだろう。

「パックマン」についてのお話もあったが、これは一種の鬼ごっこであり、いまも鬼ごっこは子供たちの人気の遊びのようだ。「ファミコン」でゲーム機はさらに一段と進んだ。それは、長い時間を使う遊びが可能になったことだ。そして、喫茶店、ゲームセンターで遊ぶばかりではなく、ゲーム機が家庭へ入っていった。「ファミコン」のビジネスとしての大成功は、グラフで示されたが、100万台普及する期間がどんどん短くなるのである。それは、優れたソフトの出現によるものであった。当初は任天堂がソフトを開発していたが、優秀なソフトメーカーが次々に現れたのである。遊戯感性に優れた若者が数多く生まれたのだ。

日本人の遊戯観についてもいろいろと話されたが、「梁塵秘抄」の有名な言葉である「遊びをせんとや生まれけむ、遊ぶ子供の声きけば、我が身こそさえ動がるれ」を引用されて、日本人が古来持っている遊び心に気づかされた。遊びと言えば子供であるが、子供の心を大事にしてきたのが日本である。

いま日本は、情報家電、情報機器において、韓国、台湾、中国にタジタジになっているが、ゲーム機で日本が強いのはなぜなのか、韓国ではゲーム機はどうなのかと、私は質問したのだが、その事情を説明されて、議論していて、日本人の特性ではないかと気づいたことがあった。私は、「日本人は、多くの人々を楽しませるのがよろこびではないか」と言ったのだが、上村さんは納得されたようであった。これは、日本の多くの製品において実現させて、日本の強みにすることができるはずである。

森谷正規

Home > アーカイブ > 2010-04