Home > アーカイブ > 2008-02

2008-02

R&Dが先導する‘味の素ルネッサンス’、味の素の生産革新

- 2008-02-23 (土)

- 異業種・独自企業研究会

と き : 2008年1月22日

訪 問 先 : 味の素(株)川崎事業所 訪問

講 師 : 技術特別顧問 西山 徹氏

代表取締役 副社長 戸坂 修氏

コーディネーター: 相馬和彦氏(元帝人(株)取締役 研究部門長)

平成19年度最終回は、味の素(株)川崎事業所を訪問した。まず西山徹技術特別顧問および戸坂修代表取締役副社長の講演を伺った後、食品グローバル開発センター(FGC)と川崎工場内を見学した。講演会場のFGCは昨年11月に完成したばかりの真新しいセンターで、4年前にお訪ねした際にはまだ存在しておらず、味の素が食品分野へ注力していることが伺われた。また西山徹技術特別顧問および戸坂修代表取締役副社長の講演は、研究開発および製造という味の素の技術を支える二本柱について、過去の歴史と実績を踏まえつつ将来の進むべき道筋を明示する内容であり、技術者に対する重要な示唆に富んでいて、19年度の最後を飾るに相応しい内容であった。また味の素は来年創業100年を迎えるとのことであり、次の100年を目指す技術者の意気込みを感じることが出来た。

平成19年度最終回は、味の素(株)川崎事業所を訪問した。まず西山徹技術特別顧問および戸坂修代表取締役副社長の講演を伺った後、食品グローバル開発センター(FGC)と川崎工場内を見学した。講演会場のFGCは昨年11月に完成したばかりの真新しいセンターで、4年前にお訪ねした際にはまだ存在しておらず、味の素が食品分野へ注力していることが伺われた。また西山徹技術特別顧問および戸坂修代表取締役副社長の講演は、研究開発および製造という味の素の技術を支える二本柱について、過去の歴史と実績を踏まえつつ将来の進むべき道筋を明示する内容であり、技術者に対する重要な示唆に富んでいて、19年度の最後を飾るに相応しい内容であった。また味の素は来年創業100年を迎えるとのことであり、次の100年を目指す技術者の意気込みを感じることが出来た。

西山技術特別顧問は「R&Dが先導する味の素ルネッサンス」と題し、創業の原点に戻って「技を作り」、「業を起す」ことを再び目指す活動について講演した。味の素の創業は科学者である池田菊苗博士と事業家である鈴木三郎助の出会いが端緒である。池田博士は、三宅秀の講演議事録に記載されていた「佳味は消化を促進す」という文言に啓発され、国民の栄養不足を解消したいという思いを実現するための実験を行い、昆布の旨みであるグルタミン酸ナトリウムを発見して1908年に特許を取得した。鈴木三郎助はこれに関連する技術情報を収集して分析するとともに、グルタミン酸ナトリウム特許を池田博士と共有し、更には現代で言うfeasibility studyを行って事業性を検討した結果、1909年に事業化を決断するに至った。創業時期で注目すべきは、企業としての鈴木商店を1917年に創立したが、その年にすでにニューヨーク事業所を開設していることである。国際化やグローバル化という言葉すら生まれていなかった創業時代に、すでに海外へ目を向けていたことは、現在の味の素に国際的な活動の原点を見る思いがする。日本の企業でグローバル展開が旨く行っている企業の中に、創業時代からすでに世界へ目を向けている企業が多いことはもっと注目してよい。グローバル化という言葉を唱える前に、こういう企業にはグローバルな活動が既に遺伝子として組み込まれているのであろう。事実味の素では研究で新製品を開発すると、「この商品はいつから世界で販売しようか」という問いが誰からということもなく、極自然に出てくるということからもそれが伺える。

味の素の事業は、大きく分けると食品事業、アミノ酸事業、医薬事業と一見して関連がないと思われる事業群から成り立っているが、これらは技術的には密接な繋がりによって産み出され発展してきたものである。旨み成分であるグルタミン酸ナトリウムを製造するためにデンプンを加水分解するが、その際に副産物として油脂や味液が得られ、これらを有効活用してマヨネーズ、スープなどの食品事業へと展開した。またグルタミン酸ナトリウム以外の各種アミノ酸も副産物として得られるので、これらをアミノ酸バルクとして飼料用アミノ酸あるいは医薬用アミノ酸へと発展させた。デンプンの加水分解には食塩の電解で得た塩酸を使用するが、塩酸・苛性ソーダのような副原料から化成品へ、更には化粧品や甘味料へと発展した。従って現在の食品・アミノ酸・医薬の三事業は、すべて旨み成分の製造に関連して歴史的に派生してきたものである。一言で言うと「アミノ酸の持つポテンシャルの顕在化」であり、これが次なる味の素ルネッサンスの基本に繋がって行く。

味の素の技術開発は、植物蛋白から各種アミノ酸を抽出する技術、腐食性の塩酸を工業的に取り扱う技術など創業時代から世界に前例のない技術開発に挑戦する必要があったため、R&Dが技術と事業を支えるという気風・風土が育まれ、それがDNAとなった。

創業100年を迎えて次の100年へ挑戦するため、Advance10を掲げ、ライフサイエンスを基盤とするライフケアカンパニーへと変身することを目標にしている。そのためには味の素ルネッサンスとして、創業の原点に戻り、「技を作る」こと、「業を起す」ことに再び挑戦する。「技を作る」とは、グルタミン酸ナトリウムの新しい生理活性機能を発見することであり、「業を起す」とはそこから世界的な事業を創出することである。基礎研は今までは製品の安全性という守りの研究が中心であったが、これからは有用性という攻めの研究に注力する。

創業100年を迎えて次の100年へ挑戦するため、Advance10を掲げ、ライフサイエンスを基盤とするライフケアカンパニーへと変身することを目標にしている。そのためには味の素ルネッサンスとして、創業の原点に戻り、「技を作る」こと、「業を起す」ことに再び挑戦する。「技を作る」とは、グルタミン酸ナトリウムの新しい生理活性機能を発見することであり、「業を起す」とはそこから世界的な事業を創出することである。基礎研は今までは製品の安全性という守りの研究が中心であったが、これからは有用性という攻めの研究に注力する。

一例を挙げると、グルタミン酸ナトリウムのレセプターが従来の舌以外にも胃にも存在することが発見され、レセプターからの信号が脳に伝わることが分かった。グルタミン酸ナトリウムを摂取することにより、胃液の分泌が活発になって分泌過少症の患者さんでも胃液分泌が回復するばかりでなく、脳の活動が刺激されるため、高齢者の意識レベルが向上することも分かってきた。これはライフケアに繋がる可能性がある。

食文化は民族固有の文化として世界でも多様な文化が発展してきたが、グルタミン酸ナトリウムはその壁を越えて世界に浸透しつつあり、日本の旨みという食文化を世界の食文化に発展させて行くことがこれからの仕事である。

戸坂代表取締役副社長は「味の素における生産革新」について、4年前に異業種研究会で講演された九州工場の建て直しを踏まえ、その後の発展振りを併せて講演した。味の素の工場は現時点で世界16カ国、105工場に及んでおり、競合相手もグローバルとなるため、この競争に打ち勝って行くことが生産に求められている。

1999年頃よりグローバル競争が激化し、世界一のコスト競争力と供給力の確立が求められるようになった。味の素ではそれに対応するため、世界各地へ技術移転を行ったが、結果として国内工場の競争力の低下を招いてしまった。九州工場は1962年に発酵法によるアミノ酸製造のために設立されたが、2001年に戸坂さんが工場長として赴任した際にはコスト競争力を失っており、2003年以降の生産計画がなく閉鎖寸前の状態となっていた。

しかし現場に赴任し従業員の将来を考えると、工場を閉鎖するくらいならば死に物狂いで再生に挑戦すべきだと考えるに至り、その旨を経営会議に提案した。再生のためには、コストを1/2にすると同時に、成長のために既存製品の増産と新製品・新事業の開発を並行して実施するという計画を立案した。将来への希望がなければ、現時点で厳しい対応は取れないと考えたからである。人員を削減出来れば、その余裕人員を成長へまわすことも可能となる。幸いにもこの提案は、経営会議で2年の期限付きで了承されたばかりでなく、実現への激励を受けた。味の素には一旦経営会議で決定されたことであっても、下からそれに反対の提案をしても、その提案を正面から議論して受け入れる風土があったことも幸いした。

計画実現のためにまず実施したことは、工場内に戦略特命チームを結成したことである。各部署に最も精通しているベストメンバーを選び、工場長直属とした。このチームで2004年4月を目標に、人員を232人から110人に削減するための実施計画を作成した。また実施するうえのでスタンスとして、ゼロベースの無駄取りおよび安易なアウトソーシングの排除を原則とした。また技術的な対策としては、トップバイオ21プロジェクトを立ち上げ、発酵効率を2倍に引き上げることと、新製品の開発、例えば特保認定を目指したカルバイタル(カルシュウムの吸収向上剤)など新製品開発を同時に実行した。

累計の定年退職者が90名居たこともあって人員削減は実現し、同時にコスト1/2も可能となった。収益は当初2倍を目標としたが、結果は3倍を達成し、経営会議との約束も果たすことが出来た。またこの努力を通じ無形の成果として、①従業員活動が受身から提案型へ変わったこと、②意識の変化が明確に現れたこと、③トップとの約束を果たした満足感、を得ることが出来た。

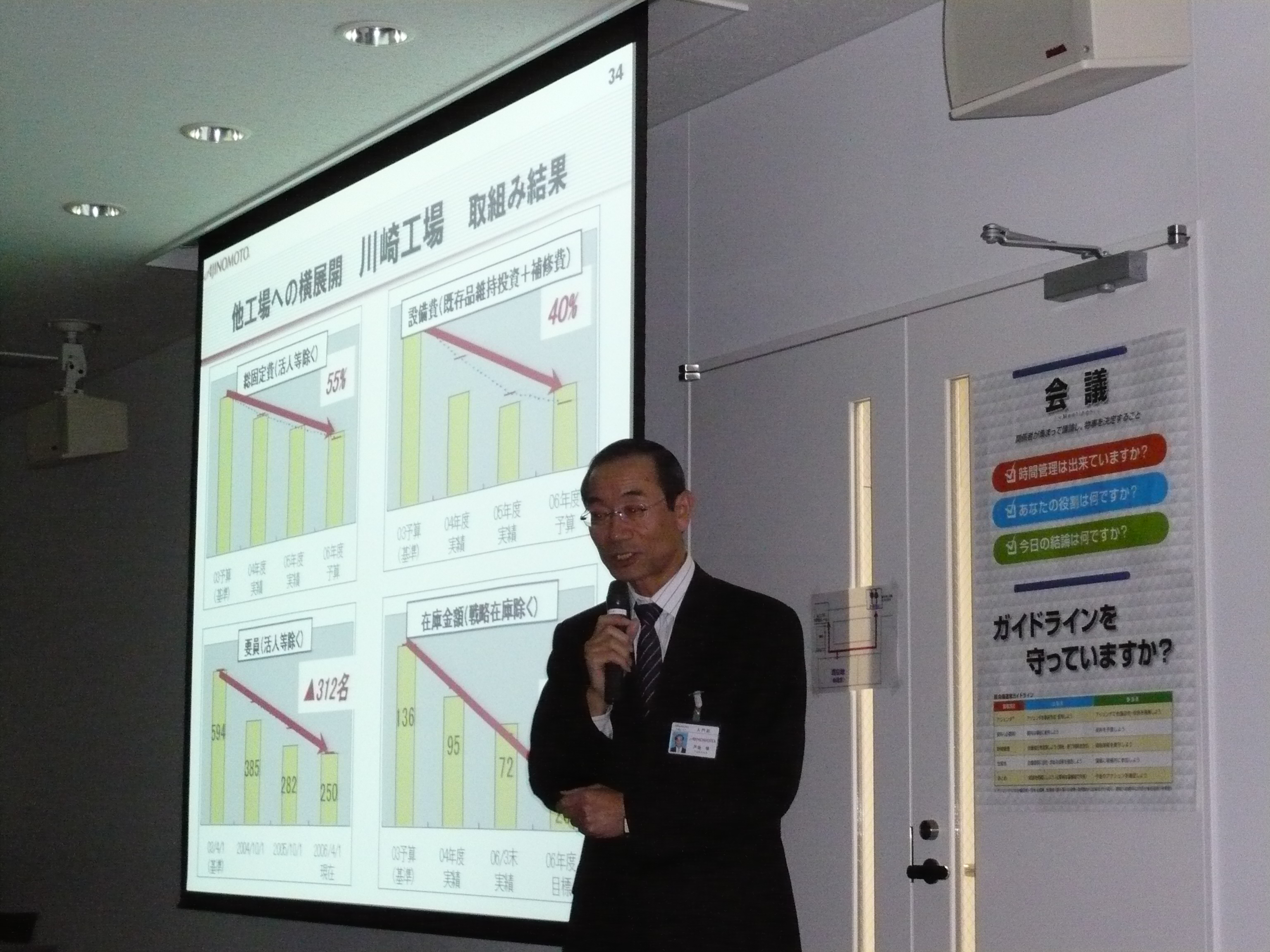

九州工場で困難な目標に挑戦しそれを実現させたことで、次いで最も歴史のある川崎工場の再生を任された。川崎工場は従業員も多く、かつ食品の生産品目も多岐に渡るため、課題は九州工場よりも複雑であった。そこで従業員を594人から250人へ削減し、固定費は1/2へ、在庫は1/10へ減らすことを目標とした。スローガンは”lean & agile”で、受注生産を目指した。

結果は、固定費55%、設備費40%、人員312人を削減し、在庫は1/5とほとんどの目標を実現させることが出来た。九州工場、川崎工場で得た経験と智慧を、次に他工場への展開を図っている。まず国内では味の素パッケージでパートを中心に展開し、その後クノール食品、味の素メディカへと広げた。海外ではタイ、フランスを始め、国内38工場、海外35工場へと展開している。海外ではグループリーダー会議を開き、エリア毎の展開を行っている。

今後はAdvance10で売上15,000億円、営業利益1,500億円、営業利益率10%を目標に更なる進歩を目指しているが、その時の精神としては、「モノづくりはヒトづくり」、「公平・透明・公明・簡素」をモットーとしている。更にWin Projectとして、国内工場での革新をグローバル展開し、value innovationを継続的に実施して行く。

経営方針として、特定商品でグローバルNo.1を目指している企業では、どうしても独創的な新製品は社内抵抗のために実現しにくい企業風土となり勝ちである。味の素はグルタミン酸ナトリウムでNo.1を維持しながら、同時に様々な新製品を継続的に創出出来ている。どうしてそれが可能かについては、大いに関心を持たれるところであるが、これに対して講演者からは以下のような回答があった。味の素では創業時から、①新しい価値を創造することを重視する、②始めからグローバル展開する視点がある、③人を大切にする(レイオフはしない)こと、がその原点にあり、そのため挑戦するDNAが残って来たからとのことであった。お二人の講演内容を振り返って見ると、この原点が至るところに顔を出していることが分かり、講演の意味するところに一層理解が深まった。来年以降の新しい100年での更なる発展が期待される。

講演終了後、FGCと工場見学を行った。FGCでは、会議・コミュニケーションが出来る空間(イノベーションスペース)および客との対話スペースの存在が印象的であった。FGCの設計に当たっては、デザイナーに設計を任せるのではなく、従業員から代表が出てどういうスペースにするかを2年半かけて議論し纏めあげたとのことで、企業内オフィスの設計方針としてはかなり珍しい例だと思われる。その後「ほんだし」および「Cook Do」の製造工程を見学し、「ほんだし」を賞味する機会を得た。

(文責 相馬和彦)

- コメント (Close): 0

- トラックバック (Close): 0

PostCRTフルカラー大画面 有機ELディスプレイ開発への夢と苦闘

- 2008-02-01 (金)

- イノベーションフォーラム21

と き :2008年1月18日

会 場 :虎ノ門パストラル

ご講演 :ソニー (株)ディスプレイデバイス開発本部長 占部哲夫氏

コーディネーター:LCA大学院大学 副学長 森谷正規氏

「21世紀フォーラム」の第5回は、いま注目の有機ELテレビについてであり、世界で始めて実用化、市販を開始したソニーのディスプレイデバイス開発本部長である占部哲夫さんにお話をいただいた。「Post CRT フルカラー大画面有機ELディスプレイ開発への夢と苦闘」と題するものである。

「21世紀フォーラム」の第5回は、いま注目の有機ELテレビについてであり、世界で始めて実用化、市販を開始したソニーのディスプレイデバイス開発本部長である占部哲夫さんにお話をいただいた。「Post CRT フルカラー大画面有機ELディスプレイ開発への夢と苦闘」と題するものである。

まず、ソニーにおける占部さんの入社以来の仕事から、話が始まった。74年の入社であるが、最初はソニーのオリジナル技術であるトリニトロンテレビ

の開発に従事した。その後、液晶ディスプレイ開発に移って、長年にわたってその実用化へ向けた開発努力を行ってきた。その間、VECTRON、カムコーダー、リアプロジェクション・テレビなどさまざまな機器のディスプレイへの応用を進めてきて成果を上げた。だが、液晶の大型テレビへの応用に進むことはできなかった。

ところが、1998年に突然、有機ELの開発リーダーを命じられた。液晶ビジネスの拡大に全力を投じていたのだが、上司の厳命で不承不承だが引き受けざるを得なかった。液晶のリーダーとの掛け持ちであり猛烈に忙しく、有機EL部門では、イライラのはけ口で怒鳴ることが多くて、部下に反抗されたこともあったという。

ディスプレイが新たな展開を始める中で、ソニーは新たなディスプレイとしては有機ELに力を注ぐ方針を定めて、2000年1月に有機EL開発部を新設し、占部さんは専任になり開発部のリーダーとして全力を注ぐことになった。そこで、今度こそは取り組むディスプレイをテレビに向けようと心に決めた。当時はすでに有機ELの本格的な開発を多くの企業が開始しており、ソニーは開発企業としてまわりに認知されてはいなかった。そこで、アッと驚かす成果を上げたいと、「extroadinary」を目指すのだと、部の全員に檄を飛ばした。

他社を抜くためには、他とは異なることをなすべきと、画像を出す機構を他社がやっているボトム・エミッションではなく、トップ・エミッションに変えた。これは、性能の面で有利だが、技術的にかなり難しいとされていた方式である。

2000年の春には早くも、ディスプレイの試作に成功した。その試作品で見た花火の映像の美しさに圧倒された。そこで、有機EL技術の素晴らしさと大きな可能性を信じることができた。これまで長年にわたって携わってきた液晶ディスプレイは、当初は画質が極めて悪く、非常に長い年月をかけて徐々に画質を向上させてきたのだが、有機ELは、最初から美しい画面を出すことができたのだ。また、有機ELは、All Solid State Deviceであるのも、大きな利点であると考えることができた。CRTの電子銃、プラズマの放電管などが要らないのである。構造は原理的にシンプルであり、コストなどの優位性があると信じた。

占部さんは早くディスプレイを作りたいと願ったのだが、そのためには巨額の費用を要する製造装置を入れねばならない。当時の上司である中村末広さんに購入を申し出たが、有機ELにかける気になっていた中村さんは、その工面をどうにかつけた。その代わりに、年内に13インチのディスプレイを作れと難題をだした。そこで、装置メーカーに猛烈にはっぱをかけて納入を急がせ、納入後の立ち上げは二交替制で、一日24時間を立ち上げの作業にかけることにした。これは人事部から無茶なことをすると苦情がくる始末であった。その猛烈な努力で、2000年の12月に開かれた社内の技術交換会に作り上げたディスプレイを出すことができて多くの人に強い関心を抱かせ、翌年の2月には新聞発表をして大いに注目された。2001年には、CEATECでも発表して大きな話題になった。

だが、その後も開発の苦労は続いた。まずは小型のものから実用化の可能性が出て、PDAへの採用が検討されたが、進まなかった。超高級製品であるクリエ・シリーズへの応用は、このシリーズが不振で中止になった。ウォークマンに小さなディスプレイとして採用され、数はかなり出たが、生産量は大きくはなかった。

そして、ようやく2007年に11型テレビ「XEL-1」をいよいよ市販するまでに漕ぎつけた。期待の有機ELが新しいテレビとして登場してきたのである。この有望とされる革新技術が多くの企業の懸命な開発にもかかわらずなかなか伸びない中で、テレビの実用化は強く注目されることになった。今回の会場には、その市販のテレビを持ち込んで映し出したが、画像の鮮やかさ、美しさには、目を見張るものがある。コストはまだ相当に大きく、希望小売価格は20万円と高いのだが、長期的には先行する液晶やプラズマと戦っていくことができるのだろうと大きな可能性を感じさせた。

占部さんの強いリーダーシップで困難な革新技術開発に見事に成功したのだが、勝利の方程式を占部さんは次の三つの項目で示した。1)部内では、できる者をリーダーにする、2)協力を願う部門のトップに食い込んで、十分な協力を得る、3)私が本気になる。

占部さんは、まさしく信念の人である。有機ELという革新技術の大いなる可能性を信じ込んで、信じきって、情熱をかけて開発に邁進してきた。その信念が上司を動かし、部下を熱中させて、開発を成功に導いたのである。困難な技術開発において、開発リーダーが強固な信念を持つことがいかに重要であるかを強く認識させられた。

(2008年2月 森谷政規)

- コメント (Close): 0

- トラックバック (Close): 0

Home > アーカイブ > 2008-02