プログラム

-

第5回

7/18(金)

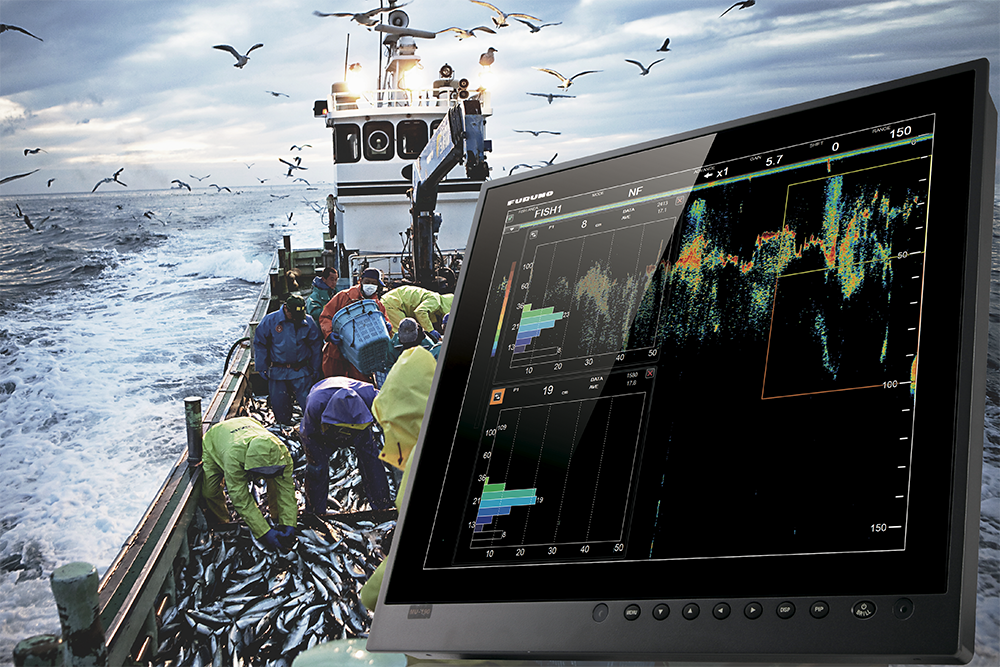

安藤 孝夫氏

7/18

(金)

【訪問見学先】三洋化成工業株式会社 桂研究所 (京都府・京都市) 【ご講演者】三洋化成工業株式会社 相談役・前代表取締役 社長 安藤 孝夫 氏『持続可能な社会の実現に挑む三洋化成』【ご講演者】三洋化成工業株式会社 相談役・前代表取締役 社長 安藤 孝夫 氏

【訪問見学先】三洋化成工業株式会社 桂研究所 (京都府・京都市) 【ご講演者】三洋化成工業株式会社 相談役・前代表取締役 社長 安藤 孝夫 氏『持続可能な社会の実現に挑む三洋化成』詳細

【訪問見学先】三洋化成工業株式会社 桂研究所 (京都府・京都市) 【ご講演者】三洋化成工業株式会社 相談役・前代表取締役 社長 安藤 孝夫 氏『持続可能な社会の実現に挑む三洋化成』詳細

桂研究所

桂研究所

-

第6回

8/1(金)

石原 眞次氏

8/1

(金)

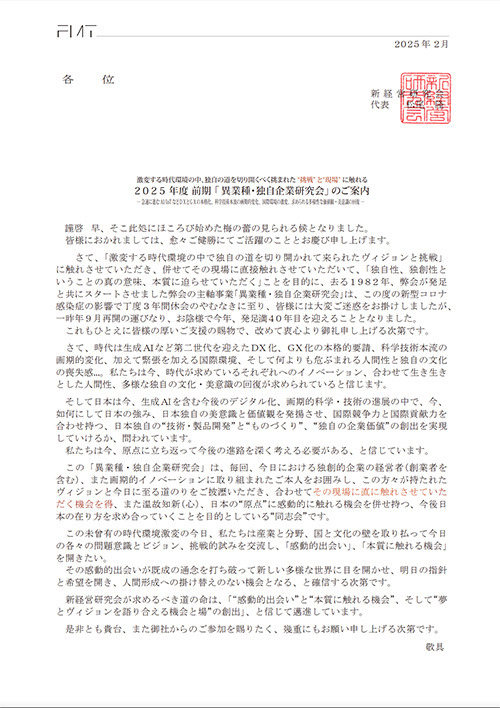

【訪問見学先】古野電気株式会社 本社と洋上での技術見学 【ご講演者】古野電気株式会社 取締役 常務執行役員 CTO 石原 眞次 氏『“センシングと情報処理” 技術を核に挑む、古野の総合舶用電子技術開発』【ご講演者】古野電気株式会社 取締役 常務執行役員 CTO 石原 眞次 氏

【訪問見学先】古野電気株式会社 本社と洋上での技術見学 【ご講演者】古野電気株式会社 取締役 常務執行役員 CTO 石原 眞次 氏『“センシングと情報処理” 技術を核に挑む、古野の総合舶用電子技術開発』詳細

【訪問見学先】古野電気株式会社 本社と洋上での技術見学 【ご講演者】古野電気株式会社 取締役 常務執行役員 CTO 石原 眞次 氏『“センシングと情報処理” 技術を核に挑む、古野の総合舶用電子技術開発』詳細

-

第1回

9/12(木)

横田 浩氏

9/12

(木)

【訪問見学先】(株)トクヤマ つくば研究所(茨城県・つくば市)【ご講演者】(株)トクヤマ 代表取締役 社長 横田 浩 氏『トクヤマにおける研究開発活動』

─ 過去、現在そして未来 ─【ご講演者】(株)トクヤマ 代表取締役 社長 横田 浩 氏

【訪問見学先】(株)トクヤマ つくば研究所(茨城県・つくば市)【ご講演者】(株)トクヤマ 代表取締役 社長 横田 浩 氏『トクヤマにおける研究開発活動』

【訪問見学先】(株)トクヤマ つくば研究所(茨城県・つくば市)【ご講演者】(株)トクヤマ 代表取締役 社長 横田 浩 氏『トクヤマにおける研究開発活動』

─ 過去、現在そして未来 ─詳細

つくば第一研究所

-

第2回

10/31(木)

白神 浩氏

10/31

(木)

【訪問見学先】味の素(株) バイオ・ファイン研究所(神奈川県・川崎市)【ご講演者】味の素(株) 取締役 代表執行役 副社長 白神 浩 氏『 味の素グル ープのビジネスイノベ ーション 』

─ アミノサイエンス®による事業モデル変革から社会変革への挑戦 ─【ご講演者】味の素(株) 取締役 代表執行役 副社長 白神 浩 氏

【訪問見学先】味の素(株) バイオ・ファイン研究所(神奈川県・川崎市)【ご講演者】味の素(株) 取締役 代表執行役 副社長 白神 浩 氏『 味の素グル ープのビジネスイノベ ーション 』

【訪問見学先】味の素(株) バイオ・ファイン研究所(神奈川県・川崎市)【ご講演者】味の素(株) 取締役 代表執行役 副社長 白神 浩 氏『 味の素グル ープのビジネスイノベ ーション 』

─ アミノサイエンス®による事業モデル変革から社会変革への挑戦 ─詳細

CLIENT INNOVATION CENTER

-

第3回

11/21(木)

栗原 権右衛門氏

11/21

(木)

【訪問見学先】日本電子山形(株) 本社工場(山形県・天童市)【ご講演者】日本電子(株) 相談役 (前代表取締役 会長・元代表取締役 社長) 栗原 権右衛門 氏『危機を脱し、JEOLを今日に導いたのは、創業者の精神とDNAだった』【ご講演者】日本電子(株) 相談役 (前代表取締役 会長・元代表取締役 社長) 栗原 権右衛門 氏

【訪問見学先】日本電子山形(株) 本社工場(山形県・天童市)【ご講演者】日本電子(株) 相談役 (前代表取締役 会長・元代表取締役 社長) 栗原 権右衛門 氏『危機を脱し、JEOLを今日に導いたのは、創業者の精神とDNAだった』詳細

【訪問見学先】日本電子山形(株) 本社工場(山形県・天童市)【ご講演者】日本電子(株) 相談役 (前代表取締役 会長・元代表取締役 社長) 栗原 権右衛門 氏『危機を脱し、JEOLを今日に導いたのは、創業者の精神とDNAだった』詳細

クライオ電子顕微鏡

-

第4回

12/19(木)

坂井 和則氏

12/19

(木)

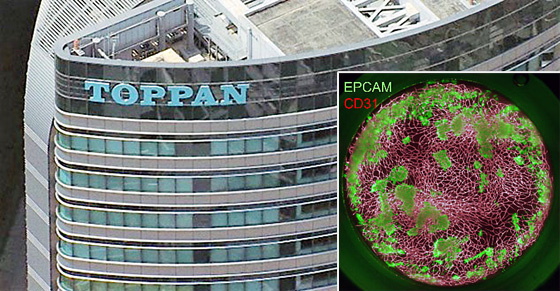

【訪問見学先】TOPPANホールディングス㈱ 小石川本社(東京都・文京区)【ご講演者】TOPPANホールディングス(株) 代表取締役 副社長 COO 坂井 和則 氏『すべてを突破するTOPPANの印刷を超えた新事業への挑戦』【ご講演者】TOPPANホールディングス(株) 代表取締役 副社長 COO 坂井 和則 氏

【訪問見学先】TOPPANホールディングス㈱ 小石川本社(東京都・文京区)【ご講演者】TOPPANホールディングス(株) 代表取締役 副社長 COO 坂井 和則 氏『すべてを突破するTOPPANの印刷を超えた新事業への挑戦』詳細

【訪問見学先】TOPPANホールディングス㈱ 小石川本社(東京都・文京区)【ご講演者】TOPPANホールディングス(株) 代表取締役 副社長 COO 坂井 和則 氏『すべてを突破するTOPPANの印刷を超えた新事業への挑戦』詳細

小石川本社ビルと3D細胞培養技術invivoidで培養したがん組織

-

第5回

1/30(木)

嶋村 英彦 氏(写真上)

宗藤 康治 氏(写真下)1/30

(木)

【訪問・見学先】川崎重工業(株)神戸本社、(株)メディカロイド(神戸市・国際医療開発センター)【ご講演者】

川崎重工業(株) 常務執行役員、精密機械・ロボットカンパニープレジデント、自動化推進担当 嶋村 英彦 氏 / (株)メディカロイド 代表取締役 社長 宗藤 康治 氏『日本初 手術・ 医療支援ロボット ‘hinotori ’ の開発』【ご講演者】川崎重工業(株) 常務執行役員、精密機械・ロボットカンパニープレジデント、自動化推進担当 嶋村 英彦 氏

(株)メディカロイド 代表取締役 社長 宗藤 康治 氏嶋村 英彦 氏(写真上)

宗藤 康治 氏(写真下) 【訪問・見学先】川崎重工業(株)神戸本社、(株)メディカロイド(神戸市・国際医療開発センター)【ご講演者】

【訪問・見学先】川崎重工業(株)神戸本社、(株)メディカロイド(神戸市・国際医療開発センター)【ご講演者】

川崎重工業(株) 常務執行役員、精密機械・ロボットカンパニープレジデント、自動化推進担当 嶋村 英彦 氏 / (株)メディカロイド 代表取締役 社長 宗藤 康治 氏『日本初 手術・ 医療支援ロボット ‘hinotori ’ の開発』詳細

hinotori

国産初 手術支援ロボット

-

第6回

2/27(木)

2/27

(木)

【訪問見学先】セイコーエプソン(株) 広丘事業所(長野県・塩尻市)【ご講演者】セイコーエプソン(株) 相談役(前取締役 会長・元代表取締役 社長)碓井 稔 氏『エプソンとは何か? 何のためにあるのか?必死に問い続けたリーマンショックからの再建』【ご講演者】セイコーエプソン(株) 相談役(前取締役 会長・元代表取締役 社長)碓井 稔 氏

【訪問見学先】セイコーエプソン(株) 広丘事業所(長野県・塩尻市)【ご講演者】セイコーエプソン(株) 相談役(前取締役 会長・元代表取締役 社長)碓井 稔 氏『エプソンとは何か? 何のためにあるのか?必死に問い続けたリーマンショックからの再建』詳細

【訪問見学先】セイコーエプソン(株) 広丘事業所(長野県・塩尻市)【ご講演者】セイコーエプソン(株) 相談役(前取締役 会長・元代表取締役 社長)碓井 稔 氏『エプソンとは何か? 何のためにあるのか?必死に問い続けたリーマンショックからの再建』詳細

大型デジタル捺染機:捺染(なっせん)とは染色技法の一つ

-

第1回

3/27(水)

山口 賢治氏

3/27

(水)

【訪問見学先】ファナック(株) 本社工場(山梨県・忍野村)【ご講演者】ファナック(株)代表取締役社長 山口 賢治 氏『スマートファクトリーの実現を目指して』【ご講演者】ファナック(株)代表取締役社長 山口 賢治 氏

【訪問見学先】ファナック(株) 本社工場(山梨県・忍野村)【ご講演者】ファナック(株)代表取締役社長 山口 賢治 氏『スマートファクトリーの実現を目指して』詳細

【訪問見学先】ファナック(株) 本社工場(山梨県・忍野村)【ご講演者】ファナック(株)代表取締役社長 山口 賢治 氏『スマートファクトリーの実現を目指して』詳細

ロボット生産ライン

-

第2回

4/11(木)

橋本 修氏

4/11

(木)

【訪問見学先】三井化学(株)袖ケ浦センター (千葉県・袖ケ浦市)【ご講演者】三井化学(株)代表取締役社長 橋本 修 氏『三井化学グループが目指す企業グループ像、事業ポートフォリオの変革、事業基盤の強化』【ご講演者】三井化学(株)代表取締役社長 橋本 修 氏

【訪問見学先】三井化学(株)袖ケ浦センター (千葉県・袖ケ浦市)【ご講演者】三井化学(株)代表取締役社長 橋本 修 氏『三井化学グループが目指す企業グループ像、事業ポートフォリオの変革、事業基盤の強化』詳細

【訪問見学先】三井化学(株)袖ケ浦センター (千葉県・袖ケ浦市)【ご講演者】三井化学(株)代表取締役社長 橋本 修 氏『三井化学グループが目指す企業グループ像、事業ポートフォリオの変革、事業基盤の強化』詳細

1987年設立 三井化学グループ最大の研究開発拠点